石窟寺的开凿起源于古代印度,依托丝绸之路向东移植于中土。两汉之际,佛教经西域传入中原,以敦煌为代表的丝绸枢纽成为石窟艺术的中转站。北魏至隋唐,石窟艺术伴随国力强盛、佛教繁荣发展达到顶峰。

敦煌莫高窟,坐落于河西走廊西部尽头,是中国古代文明璀璨的艺术宝库之一,也是古代丝绸之路上不同文明之间对话和交流的重要见证。

至唐末五代,北方开凿造像的热潮退去,石窟艺术重镇随经济中心而南移。两宋时期,石窟艺术进一步地方化、世俗化。自成都至重庆的川渝古道上,安岳石窟和大足石刻的开凿横跨千年。

敦煌和大足,地域分布一南一北,开凿时间一前一后,彼此相距千里,串联起佛教石窟艺术自西域传入中原的脉络。2025年6月18日,重庆中国三峡博物馆年度大展“从敦煌到大足:石窟艺术中国化流变”,首次以联合展览的形式,展出展品200余件/套,其中国宝级文物2件、国家一级文物15件、国家二级文物10件,三级文物8件,复制洞窟6座。本文将介绍几件重点展品,意在两座艺术宝库间展开一场跨越时空的对话。

一、《张议潮统军出行图》

《张议潮统军出行图》是敦煌莫高窟第156窟的著名壁画,创作于晚唐时期(约公元848—公元907年),属于敦煌石窟中规模宏大、艺术精湛的“出行图”系列之一。这幅壁画生动描绘了归义军节度使张议潮率军出行的场景,兼具历史纪实性与艺术价值,是研究唐代军事、服饰、仪仗及敦煌历史的重要图像资料。

公元848年,张议潮趁吐蕃内乱,率领敦煌军民起义,收复河西走廊十一州,并归附唐朝。唐朝册封其为归义军节度使,使敦煌地区重归中原王朝管辖。 此画是张议潮的侄子张淮深为纪念其功绩而绘制,既彰显家族荣耀,也宣示归义军的正统地位。

此画长8.2米,宽1.05米。张议潮统军出行图的前部是鼓角相闻的八骑横吹队伍,随后两侧大旗迎风招展。乐队丝竹管乐齐备,有拍板、笛、箫、琵琶、箜篌、笙、铙、腰鼓列队两排,随舞者行进中演奏。整幅画具有对称、单纯、齐一的形式美感。

二、高善穆石塔

高善穆石造像塔是甘肃省博物馆收藏的十六国时期北凉佛教文物,造于承玄元年(428年)。堪称佛教艺术东渐中的丝路遗珍。石塔通高44.6厘米,底径15.2厘米,黑色玄武岩光亮如新。

该石塔塔腹铭文写道:“高善穆为父母报恩,立此释迦文尼得道塔。”显然,石塔是高善穆为父母报恩祈福所造。铭文最后一部分中的“承玄”即指公元428年。

此石塔将佛教进入中国和本土道教相融合过程记录了下来,让我们得以一窥历史瞬间。其风格源自印度的覆钵式,形如覆扣的圆底钵。虽然拥有西域风的塔身,但塔的顶部刻有北斗七星,此外塔基八面,每一面都刻一人,分别为四男四女,每身像左侧上方刻八卦符号,其排列与《说卦传》中的八卦方位顺序一致,被学者称之为“佛道混合造像碑”。石塔出土于甘肃酒泉石佛湾子,可见,丝绸之路是各种思想、文化、宗教交融汇聚之地。

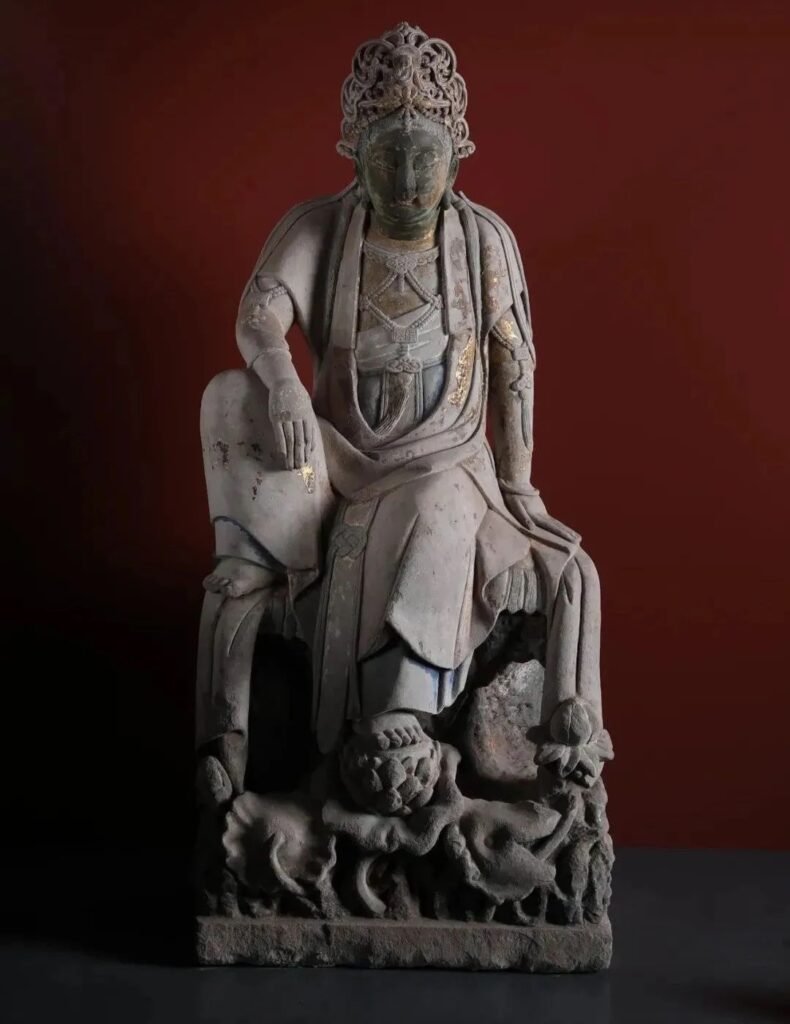

三、水月观音

水月观音最初来自一个典故,一说是观音坐在水边低头观月,一说观音浮在海上,犹如水中月一般。水月观音通常呈“自在坐”(或“如意坐”),右腿屈起,左腿自然下垂,右臂轻搭右膝,姿态闲适,象征超脱与自在,其形象常与水中月影结合,寓意“诸法如幻”,体现大乘佛教的空性思想。

水月观音形象起源于唐代,相传由画家周昉首创,后成为宋、辽、金时期流行的佛教艺术题材。宋代以后,水月观音的女性特征逐渐增强,面容圆润,神态慈祥,更贴近世俗审美。

四、观无量寿佛经变相龛

大足北山观无量寿经变相龛(编号第245龛)是重庆大足石刻北山佛湾最具代表性的晚唐佛教艺术杰作之一,梁思成等学者曾以其建筑形象研究唐代四川地区建筑风格,与敦煌壁画互为印证。

能够1:1复刻这龛近5米高的造像,得益于数字化技术在大足石刻中的应用。该龛高4.7米,宽2.58米,深1.18米,为平顶浅龛,采用“经变相”形式,即通过雕刻表现《观无量寿佛经》的宗教场景。龛内雕刻42座经幢楼阁、众多树木、山石及500余尊人物,是研究唐代建筑、服饰、乐舞的重要资料。

据悉,此次大展由重庆中国三峡博物馆联合敦煌研究院、大足石刻研究院、甘肃省博物馆、四川博物院、新疆维吾尔自治区博物馆、敦煌市博物馆、资阳市博物馆、安岳石窟研究院、广安市博物馆、重庆两江贝岭博物馆等11家单位共同策划。

展览时间:2025年6月18日—2026年1月5日

展览地点:重庆中国三峡博物馆1楼临时展厅A

.png)